Психология содержит массу определений для понятия «психика». Все эти определения выделяют какой-то один аспект – внутренний или внешний, и все являются некими абстракциями. Правильными абстракциями, ведь каждая из них отражает одно из множества существующих свойств наблюдаемого.

По-другому и быть не может.

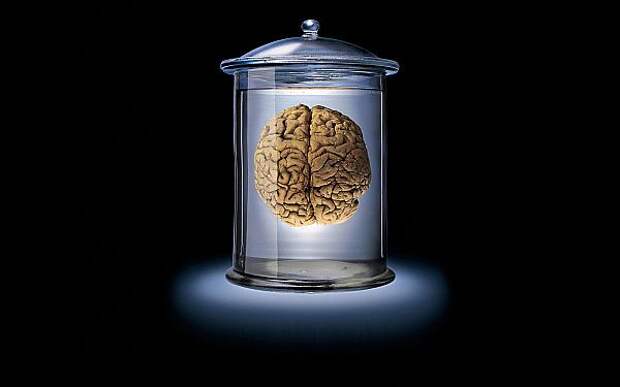

Моё личное отношение к психике как предмету, можно передать цитатой одного из героев кинофильма «Формула любви», который говорил: «а голова предмет тёмный и исследованию не подлежит». Так оно и есть.

Несмотря на явную трудность, я постараюсь обратить внимание читателя на очевидные для меня свойства психики, которые видны «вооружённым» глазом и которые являются не только основой моей работы, но прежде всего основой того, что происходит с каждым из нас. На всём протяжении этого поста, я буду приводить различные определения, основанные на простых и понятных аспектах близких мне научных теорий.

Этот пост я задумал как грунт, подоснову для того, чтобы читатель обрёл представление о том, как работают все эти родительские сценарии, которые мы проигрываем, или пытаемся преодолеть.

Ранее я уже делал попытки писать об этом, а в настоящей серии постов постараюсь осветить предмет с одной стороны - чуть глубже, с другой - сделать его более простым и очевидным. На всем протяжении повествования я буду «плавать» между различными определениями, возвращаться к ранее сказанному, чтобы создать у читателя возможность построить собственные взаимосвязи и понять сущность коммуникативного подхода – пожалуй, наиболее объективного подхода к тому, как формируется и проявляет себя человеческая психика. Как обычно, я буду выкладывать его по частям. Тем, кто захочет понять предмет более глубоко, придётся перечитать весь объём ещё раз. Прастите!

Иногда мне кажется, что психологам стоило бы остаться в рамках тех открытий, которые были сделаны выдающимися физиологами на рубеже 19 и 20 веков. Психику человека в этом ключе я бы представил как совокупность врождённого и приобретённого. В первую кучку я бы сгрёб безусловные рефлексы и темперамент, а во вторую условные рефлексы и характер. Речь, являющуюся высшим уровнем нервной деятельности человека, я бы присовокупил к условно-рефлекторному уровню и успокоился. Такое деление избавило бы несчастных коллег от придумывания массы терминов и ненужных дискуссий. Человек не особенно отличается от животного. Да вы и сами об этом знаете…

Психика человека содержит в себе энергетическую структуру - положительный, отрицательный и нейтрализующий аспекты. Эта структура проявляется как в главных свойствах нервной системы – возбуждении и торможении, так и в функциональной структуре нервной клетки.

Напомню, что нервная система, являющаяся «проводником» психики, состоит из нервных клеток нейронов, которые создают и проводят импульс от мозга к периферии и наоборот.

Свойства нервной клетки представляют собой именно эту триаду. Внутри она всегда отрицательно заряжена по отношению к положительно заряженной внешней среде, барьером между зарядами служит мембрана, которая нейтрализует заряженные среды по отношению друг к другу.

Нервная клетка, так же как и нервная система постоянно стремятся к равновесию. Это равновесие называется потенциалом покоя. Тем не менее, само это равновесие мнимое, то есть оно поддерживается структурно, но в своей основе содержит напряжение – разницу потенциалов.

То же самое, можно сказать и о нервной системе. Когда нервная система активна в ней возбуждение одного нервного центра, оказывает тормозящее влияние на другие нервные центры. Таким образом, действия организма для осуществления надлежащего контакта с внешней средой обретают направленность.

В каждый отдельный момент в ЦНС существует только одна доминанта, которая определяет ведущее направление деятельности и все другие, конкурирующие раздражители утормаживаются, одновременно усиливая доминирующее возбуждение. Происходит постоянная борьба различных рефлексов, в результате которой всегда побеждает наиболее возбуждённый нервный центр.

Когда Павлов мучил собак, он открыл следующие свойства, которые создавали картину их темперамента:

Сила нервных процессов, проще говоря, уровень энергии в целом.

Уравновешенность нервных процессов – возбуждение и торможение уравновешивают друг-друга, либо один из них преобладает.

Подвижность нервных процессов – способность нервной системы менять своё состояние, переходя от возбуждения к торможению.

Соответственно, эти качества формируют определённую картину поведения особи, которая может быть довольно разнообразной, но в принципе «помещается» в 4 классических темперамента по Гиппократу.

Что видно из этих свойств? Что врождённая картина поведения особи основана на всё тех же, энергетических составляющих – силе положительного или отрицательного импульса – возбуждении и торможении и способности особи контролировать их – нейтрализующем аспекте.

Теперь перескочим от Павлова к Фрейду. Струкрура психики по Зигмунду тоже триедина. Она вмещает в себя Ид, Эго и Суперэго.

Ид вмещает в себя темперамент, различные интересы и желания, в том числе вытесненные. Это положительный энергетический аспект психики, создающий направленное движение. Лучше всего понятие Ид раскрывается названием - Ребёнок, которое предложил Берн.

Суперэго вмещает в себя социальные (главным образом родительские) влияния. Это отрицательный энергетический аспект, создающий торможение. По Берну это Родитель.

Эго это то, на чём стоит личность. Её общая картина. Существует ряд толкований структуры, предложенной Фрейдом, но главное, что я бы указал здесь, что Эго возникает как результат взаимодействия Ид и Суперэго, т.е. положительной и отрицательной энергии – возбуждения и торможения на уровне нервной системы. У Берна Эго носит название Взрослый. Здесь мы видим аналогию с уравновешенностью нервных процессов по Павлову, то есть, взрослый человек представляется нам более уравновешенным.

Пытаясь раскрыть энергетические свойства психики, Фрейд вводит понятия Эрос и Танатос.

На мой взгляд, этим он дополняет психологическую картину «настроений» Ид и Суперэго. Первое понятие показывает нам стремящуюся к наслаждению, заинтересованную и спонтанную природу Ребёнка, которая находится в постоянном противоречии с Родителем и вытесняема. Второе, раскрывает природу последнего, пользующегося интроецированным голосом реальных родителей.

Влияние Танатоса здесь, это внутренний контроль, доходящий до «изнасилования» упрёками и желания смерти в случае тяжёлых неврозов.

При этом внутрипсихические фигуры, создаваемые ролями Ребёнка и Родителя меняют свои настроения «пользуясь» Эросом и Танатосом. Слишком сильный голос Ид, создаёт у человека низкий уровень контроля, тем самым подвергая его опасности, в этом ключе ребёнок становится носителем инстинкта Смерти. Контроль же Суперэго, зачастую слишком ригидный, всё же предназначен для сохранности жизни и здоровья. Здесь я бы проследил аналогию с изменением заряда внутри и вне мембраны нервной клетки, когда отрицательное становится положительным и наоборот, или тем, как один и тот же нервный центр, то является возбуждённым, то тормозным.

Противоречия в настроениях Ид и Суперэго лучше всего раскрываются в упрощённой структуре психического конфликта предложенной Перлзом – собака снизу и собака сверху.

Гештальт терапевт, пользуясь техникой пустого стула, или любой проективной техникой в которой он поддерживает психодраматический диалог с клиентом от лица различных персонажей, на самом деле проявляет проекции психики клиента, исходя из звучания его внутренних фигур.

В этих противоречиях проявляется особая психологическая двойственность, инь и янь выделенный ведущими практиками психологии: Ид – Ребёнок – собака снизу и Суперэго – Родитель – собака сверху.

От себя хочу добавить, что оба этих импульса агрессивны. Агрессия Ид - Ребёнка сосредоточена в его жажде наслаждений, сексуальности, требовательности, стремлению к удобству и избеганию лишних сложностей. К слову, последнее свойство проявлено в базовом безусловном рефлексе – рефлексе экономии сил. Так же как единцица нервной системы – нервная клетка, всегда слегка заторможена – стремится к потенциалу покоя, любой организм стремится к равновесию.

Агрессия Суперэго - Родителя сосредоточена в его безэмоциональности и сухости, подавлении и безусловной заботе о безопасности, граничащей с насилием, что, по-видимому, является интроецированным свойством.

Психика ч. 2

Я закончил первую часть поста описанием Фрейдовской структуры психики пытаясь провести аналогии со свойствами нервной системы. Человеческое поведение, как писал Берн, показывает неоднородность, что говорит о наличии так называемых эго состояний.

В идеях психосинтеза – теории которую создал итальянский психолог Роберто Ассаджиоли, личность человека дробится на субличности, каждая из которых, обладает своим, независимым существованием.

В этой раздробленности психики и личности, как её производной, есть своеобразная ловушка, которую я называю отождествлением. Это одно из подсвойств слияния – свойства сознания, влияющего на восприятие окружающего мира и себя в нём.

| metelica-online.ru | Сайт - Платки Оренбургские пуховые Паутинки пуховые Палантины пуховые Косынки Ручная работа! Шедевры народного творчества. Высылаем почтой! Пересылка почтой с предоплатой или наложенным платежом с оплатой по факту получения.

| |

Как я уже писал, слияние заставляет человека терять границы между собой и наблюдаемым, становится целостностью с внешним.

Человек отождествляет себя именно с тем состоянием, которое он переживает в настоящий момент – сливается с ним, забывая, что недавно он был кем-то ещё. Теряет видение себя в протяжённости времени.

Лучше всего, феномен отождествления передают Гурджиевские заявления о том, что человек не помнит себя. Таким образом, исходя из изменчивой структуры психики, мы находимся в постоянном изменении, но т.к. не помним себя, то у нас возникает галлюцинация, что мы и есть то, что мы есть в данный момент.

Мы не замечаем противоречий в нашем поведении, и тогда субличность (эго-состояние), которой мы являемся в настоящий момент «подписывает вексель», по которому нужно будет платить другой субличности, той, кем мы станем в будущем.

«Благодаря» этому свойству и проигрываются негативные сценарии, когда мы, действуя противоречиво и тем самым создавая негативные последствия, не замечаем этого противоречия, но неизбежно сталкиваемся с результатом и разочарованием.

Итак, я бы определил психику человека как динамическую энергетическую структуру, тройственную по своей природе и проявляющую в каждый отдельный момент времени определённое свойство.

Первые два свойства на уровне нервной системы представлены возбуждением и торможением, а третье проявляется во взаимодействии первых двух. Здесь уместно обратить внимание читателя на указанную мной ранее особенность Фрейдовской структуры психики, при которой Эго проявляется как результат взаимодействия Ид и Суперэго, что в семантике Берна звучало бы: человеческое поведение является результатом внутренних взаимоотношений его Ребёнка и Родителя.

Работу психолога или терапевта в этом ключе мы можем представить как энергетическую настройку нарушенной психической структуры клиента. Путём выделения этих аспектов, их усиления и осознания, мы пытаемся нормализовать разобщённые, клинчующие и противоречащие друг другу импульсы, чтобы обеспечить адекватное контактирование организма и среды.

Здесь уместным будет моё наблюдение: во многих случаях в результате одной или нескольких сессий, клиент отмечает изменение своего состояния, которое как правило, выражается в большей агрессивности и приливе сил. По-видимому, этот эффект обсусловлен снижением активности Суперэго - Родителя повышением Ид - Ребёнка, соответственно снижением торможения и повышением возбудимости.

Но вернёмся обратно к физиологам. И Сеченов и Павлов отмечали, что при очевидном сходстве человека и животного, последний отличается тем, что имеет особый канал воздействия стимулов на сенсорные системы – получение информации с помощью словесных сигналов.

Разрабатывая это определение, Павлов пришёл к выводу о существовании двух сигнальных систем.

К первой сигнальной системе он отнёс стимулы и реакции, образующиеся в связи с совпадением различных раздражителей с реальной деятельностью организма. Проще говоря, когда различные стимулы - слуховые, зрительные и т.д., согласуются с безусловными потребностями организма и тем самым закрепляются.

Ко второй системе он отнёс стимулы и реакции, которые образуются в результате совпадения слов с раздражителями и возникают в процессе человеческого общения. В данном случае, слово выступает как заменитель раздражителей действующих на организм и способно порождать различные реакции.

Павлов назвал слово «сигналом сигналов». Слово является знаком или символом, несущим сложный смысл. Механизм воздействия слов на поведение человека, объясняется нейрофизиологами как возникновение определённых связей между различными нервными центрами в мозгу, например зрительным и слуховым, которые сохраняют свою устойчивость и вызывают соответствующие реакции организма.

Главное свойство слов, как «сигнала сигналов» состоит в бесконечной сложности и информационной наполненности, при котором одно слово, может определять практически бесконечное множество других слов, объединенных им в определённую целостность. Стало быть, слово позволяет сформировать бесконечно сложную систему стимулов и реакций, которые создают такую же, бесконечно сложную картину взаимодействия организма и внешней среды.

Резюмируя то, что указано выше, я бы определил психику как совокупность врождённых и приобретённых факторов. При этом врождённые факторы – безусловные инстинкты, являются «предпрошивкой», её базисом. А приобретённые факторы, это определённый условный опыт (физиологи скажут: связи между нервными центрами) интроецированный в психику из внешней среды в процессе формирования личности.

Несмотря на то, что бесконечное копание в детстве уже набило оскомину у многих психологов (и у вашего покорного слуги), необходимо признать его ключевую роль в формировании психики человека. Несомненно, её развитие и изменение продолжается всю жизнь, но, как это ни печально, базис закладывается именно в детстве. Стало быть, для того, чтобы понять особенности её формирования, нам надо обратиться к детской психологии.

Наиболее значительной фигурой, занимавшейся детской психологией, а значит изучением формирования высших психических функций, являлся величайший отечественный психолог Л.С. Выготский. Его теория развития психики называлась культурно-исторической и была основана на идеях Маркса, таких близких отечественной науке. Он считал, что не столько биология, сколько социальная среда оказывает ключевое воздействие на формирование психики ребёнка.

В рамках своей теории он выделял два вида психических функций – высшие и низшие. Здесь прослеживается аналогия с приведённым мной делением на врождённые и приобретённые.

Главное отличие высших в том, что человек в состоянии управлять ими. Высшие психические функции по Выготскому формируются прижизненно и складываются путём интериоризации образов.

В психологии существует несколько терминов имеющих корень «интер». Среди них интериоризация, интердикция, психоаналитическая интернализация и гештальт терапевтическая интроекция.

Теоретики каждого из направлений трактуют этот термин по-своему. В этом посте я воспользуюсь близким отечественной психологии термином - интериоризация, но позволю себе описать его гештальт-терапевтическими образами, а именно: процесс поглощения и переваривания внешней информации и делание её функциональной частью сознания.

У Выготского процесс интериоризации называется «вращиванием» и объясняется как преобразование внешней предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания.

Интериоризацию я бы разделил на два типа – реактивную и манипулятивную.

Реактивная это когда на определённый стимул следует реакция, как например, услышав слово «мультик», ребёнок бежит к телевизору. В этом случае, связь между стимулом и реакцией является непосредственной.

Манипулятивная состоит в том, что ребенок, усвоив структуру какого-нибудь внешнего приема, уже в дальнейшем строит внутренние процессы по этому типу. Внешний образ действий становится для него привычной схемой.

По-видимому, этот тип в подавляющем большинстве случаев складывается как подражание. Манипулятвиную интериоризацию можно условно разделить по способу вращивания поведенческой модели – в первом случае ребёнок повторяет действия под контролем взрослого, во втором – копируя его действия на основании личной избирательности.

Я уверен, что большинство негативных жизненных сценариев, с которыми приходится работать психологам, связаны с этим, подражательным каналом. Ведь подражание осуществляется «на автомате», действия, которым мы подражаем приходят как бы ниоткуда. Стало быть, в процессе проигрывания интериоризованного поведения индивид делает это неосознанно. Очень часто, при выяснениях негативного сценария, многие клиенты удивляются, что они действуют точно так же, как и родители, но при этом делают это как будто во сне. Негативные транзакции становятся для них очевидными лишь в тот момент, когда психолог обращает внимание на прямую аналогию с родительским поведением.

Наиболее важным доказательством речевого происхождения психики, её опредмеченности Выготский считал феномен эгоцентрической речи. Он состоит в том, что на определённом периоде развития, все дети дошкольного возраста проговаривают производимые ими операции вслух. По его мнению, этот вид речи является предтечей внутренней речи – беззвучной речи возникающей в процессе мышления при выполнении сложных операций. Как бы мостик между вокализацией и нервной деятельностью.

Думаю, вы сами замечали, что в определённые моменты до сих пор помогаете себе внутренней речью, добиваясь большей упорядоченности и сосредоточения.

По предположению Выготского период, когда ребёнок использует эгоцентрическую речь, это момент подготовки и окончательного формирования психики, как функциональной знаково-предметной структуры, основанной на внешней речи. Внутренняя речь ещё не закрепилась как образ мышления и она «отрепетируется» на грани между вербальным и невербальным.

Посредством общения с родителем ребёнок наследует не только особенности его индивидуального поведения, но и вообще - всё культурно-историческое развитие человечества.

Во взаимодействии и общении с ребёнком окружающие люди демонстрируют ему различные предметы и деятельность с ними связанную. Она опредмечена. Сам предмет начинает нести определённое значение, лишь в связи с деятельностью, направленной на достижение нужного результата. Поэтому, психика в этом звучании состоит из предметов и действий.

А слово объединяет предмет и действие – сначала мы показываем ребенку, что и как надо сделать наглядно, позже, мы можем вызвать у него определённые действия одним лишь словом. Таким образом, довольно сложное действие в процессе интериоризации обобщается, сокращается и на заключительной стадии становится психическим процессом.

Уже сформированные структуры – образы действий с предметами, это постоянно изменяющиеся и наполняющиеся динамические категории, когда вновь поступающая информация делает эти стуктуры более сложными.

Этот процесс можно назвать развитием и изменением психики, когда её элементы – знаки, символы, предметы, короче фигуры и способы манипулирования ими, наполняются новыми взаимосвязями в процессе приобретения нового опыта.

Продолжение следует…